結納とは

結納(Yuinou)

婚約の日としての素敵なセレモニー

最近若い方々に、「結納」が見直されてきました。

結納とは?歴史、水引との関係などをご紹介します。

「水引と結納の関係」へ

「水引と結納の関係」へ

・結納の歴史~現在の結納

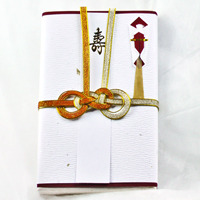

結納は、婚約という二人(両家)の約束事を形に表す儀式です。正式には仲人が使者として両家を往復しますが、最近では、ご両家での結納式も行われています。結納をすることによって結婚式までの二人の心の準備、荷物の用意などが本格的にスタートできます。また、婚約を公にする意味もあります。

結納品の基本は松・竹・梅・鶴・亀の5品です。しかし、地域や風習によって驚くほど違いがあります。 結納品はその数や作法など地方によって異なりますが、結納品の一つひとつにはそれぞれの縁起の良い意味があり、幸せを願うまごころがたくされています。

相手への愛情が深いほど、礼を尽くし心を込めてお贈りしたいものです。

「結納の歴史」へ

「結納の歴史」へ

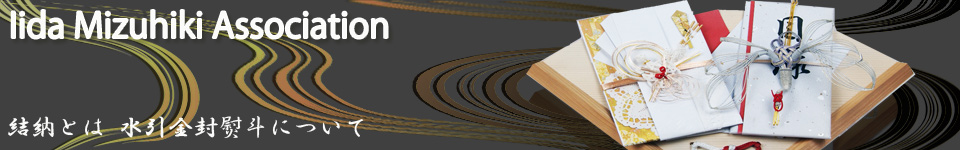

結納のお品~参考写真

代表的な関東式・関西式をご紹介いたします。

| 関東式結納揃え(地域によって異なります) | |

|---|---|

| ・目録 (もくろく) | 本式九品、略式七品、同五品が箇条書きで示され、「右の通り幾々しく目出度く御受納下され度候」と 結び、署名と宛名を明記する |

| ・長熨斗 (ながのし) | 鮑の肉を長く伸ばしたもので延命に通じ、相手の長寿を願う |

| ・結納金 (ゆいのうきん) | 所により、帯料、小袖料、結納料等 女性から男性は袴料となる |

| ・勝男武士 (かつおぶし) | 鰹節のこと または剛健な男子を願って慶事等の土産に使う |

| ・寿留女 (するめ) | 家に喜びをもたらす嫁 噛めば噛むほど味の出る保存食 |

| ・子生婦 (こんぶ) | 子孫繁栄を表す 保存食またはあらゆる調理の「出し」に最適 |

| ・末広 (すえひろ) | 末広がりを譬えて 二人の幸せと両家の繁栄を祝う |

| ・友白髪 (ともしらが) | 偕老同穴(夫婦仲良く老年まで連れ添う)白麻で象徴される 二人の健康と長寿を願う |

| ・家内喜多留 (やなぎたる) | 柳樽のこと 夫婦に喜びがいつまでも続くこと |

| ・結美和 (ゆびわ) | 婚約指輪のこと 東京などでは結納金の一部とも考える |

関東式結納揃一例

右から目録、長熨斗、結納金、勝男武士、寿留女、子生婦

末広、友白髪、家内喜多留、結美和

これに受書、親族書を加える

| 関西式結納揃え(地域によって異なります) | |

|---|---|

| ・目録 (もくろく) |

茂久録と書く所もある 結納の一品には数えない 本式九品、略式七品、同五品が箇条書きで示され 「右の通り幾久しく目出度く御受納下され度候」と結び、署名と宛名を明記する |

| ・熨斗 (のし) | 鮑の肉を長く伸ばしたもので延命に通じ 相手の長寿を願う 関東のように長熨斗とは書かない |

| ・小袖料 (こそでりょう) | 結納金のこと 地方によって 帯地料、小袖料、宝金料等 呼び方が違う |

| ・松魚料 (まつおりょう) | 関東の勝男武士のことだが、金員でする所が多い 鰹節のこと または剛健な男子を願って慶事等の土産に使う |

| ・寿留女 (するめ) | 上等な剣先するめで三ッ重ね又は青竹に組んで飾る 家に喜びをもたらす嫁 噛めば噛むほど味の 出る保存食 |

| ・子生婦 (こんぶ) | 寿留女と同様な飾り方にする 上方や名古屋などでは高価な白板昆布を使う 子孫繁栄を表す |

| ・寿恵広 (すえひろ) | 関東の末広と同じ 末広がりを譬えて 二人の幸せと両家の繁栄を祝う |

| ・高砂 (たかさご) | 関東の友白髪で 尉と姥の一対の人形を飾る 二人の健康と長寿を願う |

| ・友白髪 (ともしらが) | 高砂を飾って更に友白髪を添える丁重な場合もある |

| ・柳樽料 (やなぎたる) | 関東の家内喜多留のこと 家内喜多留料と書く所もある 柳樽のこと 家内に喜びがいつまでも続くこと |

| ・結美和 (ゆびわ) | 婚約指輪のこと 東京とは違って正式の一品に扱う |

| ・その他 | 鯛などの鮮魚や鰹節、お米、お茶、反物などを品目に加える所もあり、地方色をきわめて豊かである |

※結納品は、地域により大きな違いがあります。各地域に結納品を取り扱うお店がありますので、

お気軽に地元取扱店にご相談してみてください。

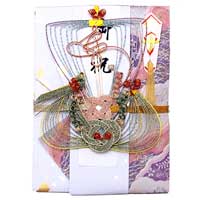

・水引と結納の関係

鶴、亀、松竹梅などの水引飾りは、今でも手作りによって丹念に結びあげられています。

「結び納める」という文字が表すように、 心と心、家と家とを結ぶ儀式が結納です。だからこそ結納は水引で結び、水引で飾られています。

水引で彩られた結納飾りは、華やいだ慶びの時間にふさわしい名脇役です。 その伝統や由来に思いを馳せながら、結納を楽しむことができます。

代表的な結納品で使われる品の由来

・鶴 鶴は長寿の願いと生涯一羽の相手としか交わらない貞操を表現しています。

・亀 亀は万年といわれる長寿の願いと、何事においても努力し結果を急がないという意味です。

・松 松は年中緑を保つことから気持ちが永久に栄えるという意味を込めて使われます

・竹 竹はまっすぐ成長し弾力があることから、潔白、節度を表現します。

・梅 梅は寒い時期に花を咲かせ実を結ぶことから、忍耐強さを象徴しています。

祝い食席に飾る~尾紙、ひれ飾り、銚子飾り、扇寿、大王松、玉栗

祝いの席は、椀や器に幸せを願う料理を盛り付け、日本人ならではの繊細な心遣いの

飾りをして客人をおもてなししてきました。

今日でも、正式な食席には様々な飾りが使用されています。

・尾紙、ひれ飾り

鯛は昔から結婚式をはじめ、正式の祝い膳には必ず使用されています。

鯛といえども尻を見せることは失礼ということから、紅白の紙と水引で飾り

尾や脇を隠す飾り物として使用されてきました。

・銚子飾り 三々九度、お正月などの銚子に飾ります。

・扇寿 めでたさを祝う寿文字入り扇子(せんす)を飾ります。

・大王松 松の中でもおめでたい大王松を形にしてあります。

・玉栗 器、銚子などを玉栗の中に入れてあります。

・結納の歴史~結納のはじまり

江戸時代の有職故実家伊勢貞丈(ゆうそくこじつ いせさだたけ)が主張したとされるところによると、言い入れ(申し入れ)が転じて「ゆひいれ」となり、漢字を当てはめて結い入れとなり、

「結納」と呼ばれるようになった。

※有職故実家伊勢貞丈とは、宮中にまつわる伝統的な行事・儀式などに関する知識に詳しい人、江戸時代中期の幕臣であり有職故実家

民俗学者、柳田邦夫は、結納とはユイノモノ、すなわち家と家とで新しく婚姻関係を結ぶために、共同で飲食する酒と肴とを意味する語で、聟(むこ)が

これを携えて聟入するのが本式であったと考えた。結納の日に聟が仲人、あるいは両親などを伴い嫁方を訪問する慣わしは各地で報告されており、

この日に酒をくみかわすことにより婚約が成立したことになる。これを口固め(くちがため)、樽入れ(たるいれ)等と称している。

※仲人(なこうど)なかびと、縁談から結婚式までの両家の間をとりもち、まとめる役の人

村内婚ではこの一度の樽入れで終わるが、村外婚ではさらにもう一段の儀礼がとりかわされる。樽入れの後に結納を行い、

この時、帯代や結納金として聟方から嫁方へ金銭や物品が贈られる。一方嫁方では聟方へ結納返しをするが、これを袴代(はかまだい)と呼びかえしが普通であった。

この二段目の結納が今日一般的に考えられている結納であり、一段目の結納は婚約の予約にすぎないものとなった。この二段目の結納が婚約の確定と考えられるようになり、

結納の日に新婦が鉄漿(かね:おはぐろを民間で呼ぶ言葉)をつけたり、以後に聟が死ぬと嫁入りしていなくても葬式の供をするなどの風習があった。

結納が酒を飲み交わすことだけでは済まなくなり、金銭の贈答を伴うことにより、仲介人たる仲人の役割は重視されるようになった。

※村内婚とは婿入り婚のこと。奈良、平安時代に、公家や庶民の間で行われていた。貴族社会を中心にして伝統的に行われてきたのであるが、当人同士の恋愛から始まることが多く、

新郎が嫁の家に入りそこに住むことが基本であった。

鎌倉時代以降は村外婚が普及した。村外婚は、家の繁栄や存続のため、結婚相手を選ぶ際、家の格式や身分を重んじ、当人達の意思に関係なく、

婿方の父親の意思により見知らぬ男女が引き合わされ、嫁入りの儀礼が行われた後、嫁が新郎の家に住むこととなった。

※鉄漿(かね:おはぐろを民間で呼ぶ言葉)

結納へは三人から五人の奇数人数で赴くのがよいとされ、金銭のほかに鰹節、スルメ、コンブ、アワビなどを仲人が届ける方式が一般的となり、 祝言の日取りなどの相談もされ、仲人が結納の主役となったのである。結納の後に聟が一方的に婚約を解消した場合、嫁方は結納を返す必要はないが、 嫁方が婚約を破棄すれば結納を返す義務を負うとともに、結納倍返しの風習のある地域も存在する。

[引用]

飯田水引産業史(飯田水引協同組合発刊)

日本民族大辞典 下巻(吉川弘文館)P755

飯田水引協同組合各企業資料